Interview Michel Bussi

Michel Bussi, vous faites partie des écrivains français qui vendent le plus de livres depuis de nombreuses années, c’est un grand honneur de vous recevoir sur le Salon du livre du Grand Narbonne : vous rendez-vous souvent sur les salons régionaux ?

Oui, j’en fais assez souvent, une dizaine par an et j’essaie d’alterner des grands salons généralistes, des salons qui se tiennent dans des plus petites villes, parfois des salons spécialisés en polar. Il y a une densité de salons du livre en France qui est sans doute unique au monde, on est très sollicités, donc j’essaie de tourner pour multiplier les expériences.

Comment ces rencontres influencent-elles votre travail d’écriture ?

Les salons c’est une façon de recharger un petit peu les batteries, de reprendre une dose d’énergie même si c’est fatiguant. Quand j’écris, je suis le plus souvent seul toute la semaine, je ne vois personne. Ce travail qui est le plus long, qui correspond à 80-90% du travail, est solitaire et donc le fait, pendant un week-end, de rencontrer non-stop des lecteurs qui viennent me voir parce qu’ils ont aimé mes livres, m’encourage à en écrire d’autres. On revient chez soi avec une énergie, les piles rechargées parce qu’on comprend mieux pourquoi on passe beaucoup de temps seul à écrire. Pour moi, c’est un équilibre nécessaire. Par exemple, quand en plein hiver, il y a beaucoup moins de salons, je me consacre beaucoup plus à l’écriture : et je me rends compte qu’à un moment donné, ce retour des lecteurs finit par me manquer.

Cette relation avec vos lecteurs est donc un moteur ?

Oui, c’est assez naturel : je pense que le métier d’écrivain a beaucoup évolué au cours de ces vingt ou trente dernières années. Il y a à la fois tous ces réseaux sociaux qui permettent de communiquer avec les lecteurs ou de lire de multiples avis, ce qui n’existait pas avant, et les événements autour du livre se sont multipliés. Les lecteurs eux-mêmes sont maintenant friands d’événements de ce type, donc il y a beaucoup plus d’occasions de rencontrer les écrivains.

Je pense que mes « fans » peuvent relativement facilement me rencontrer s’ils sont prêts à se déplacer un petit peu et certains me retrouvent assez souvent, m’ont vu plusieurs fois et ont pu faire signer leur livre, ce qui était sans doute pratiquement impossible il y a quarante ou cinquante ans. Moi qui suis un grand lecteur depuis toujours, avant d’être écrivain, jamais je n’ai été sur un salon littéraire, d’ailleurs il y en avait beaucoup moins et les écrivains connus ne se déplaçaient pas forcément dans une librairie ou dans un salon proche de chez moi. C’est une pratique qui s’est beaucoup développée, beaucoup démocratisée.

Les auteurs deviennent donc plus accessibles, mais les lecteurs aussi ?

Oui et je pense que ça désacralise les écrivains. Moi j’écris aussi pour la jeunesse et j’adore rencontrer les ados qui viennent me voir en salon. Pour eux, ça représente quelque chose de se dire qu’un écrivain ce n’est pas juste un vieux monsieur qui est mort depuis des centaines d’années : c’est aussi quelqu’un avec qui on peut discuter. Ça contribue à désacraliser le livre, l’écrivain, ça rapproche les gens de la lecture et je pense que c’est très nécessaire parce que la lecture est concurrencée par plein d’autres loisirs. Le fait que les collectivités organisent des événements autour du livre, que les auteurs prennent le temps de jouer le jeu, ça valorise le livre, ça donne envie aux gens de sortir, d’acheter des livres, de les lire… c’est un cercle vertueux qui fait que le livre peut concurrencer d’autres loisirs.

Et je vois que sur les salons notamment, les gens viennent en famille, entre collègues, entre mère et fille, mère et grand-mère, etc. il y a toujours quelqu’un qui est moteur et puis d’autres les accompagnent, se prennent au jeu, voient la foule et se disent « ben tiens, pourquoi moi je ne lis pas, alors que ça a l’air super ». C’est le principe d’une telle fête, qui entretient le fait que la lecture soit importante dans le cœur des gens, et qui la rend visible.

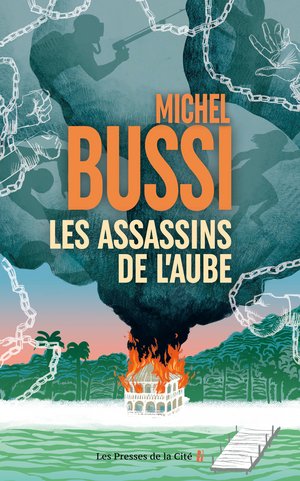

Vous avez sorti récemment un nouvel ouvrage, Les Assassins de l’aube : pouvez-vous le présenter en quelques mots pour nos lecteurs ?

C’est un roman qui se passe en Guadeloupe. C’est un pur thriller : une équipe d’enquêteurs va enquêter sur une série de crimes sur l’île. C’est un roman qui est d’une part un roman d’évasion, puisqu’on suit les personnages à peu près dans tous les points touristiques de la Guadeloupe : c’est un beau voyage dans les Caraïbes, dans les Antilles.

D’autre part, ce roman permet d’entrer dans le détail de l’histoire et de la géographie de l’île, en particulier l’esclavage, mais aussi les tensions sur cette île, souvent dans l’actualité : c’est-à-dire la vie chère, la profitation, les conflits qui peuvent exister sur place. Tout cela évidemment sous forme d’un polar, qui est d’ailleurs, par rapport à tous mes livres, l’un des plus thriller, des plus tendus, avec un rythme très soutenu.

Bien que le polar et le thriller soient vos genres de prédilection, on peut dire que vous êtes aussi un touche-à-tout : dystopie, science-fiction, aventure, historique… notamment dans vos publications pour la jeunesse. Qu’est-ce qui vous plaît dans ces types de fiction ? Vos prochains projets seront-ils l’occasion d’explorer davantage ces genres ?

Oui, le fil conducteur de mes romans c’est le suspense, certains parlent de « twist », en tout cas c’est l’idée que, quand on prend mes livres, quel que soit le thème, il y ait du suspense, que ce soit des « page turner » : j’organise mon livre pour qu’il y ait une énigme, un mystère, pour que les lecteurs, j’espère, aient envie de tourner les pages pour avoir à trouver une série de solutions, de réponses à une sorte de question. Donc tous mes livres sont structurés autour de ça et après, les thèmes que j’aborde peuvent être très variés : il y a du thriller pur, parfois ce sont des choses un peu différentes comme une dystopie pour ado, de la science-fiction, une variation autour du Petit Prince dans Code 612. Parfois j’ai envie de faire des pas de côté et on n’est plus tout à fait dans le pur roman policier, mais par contre mes romans conservent une construction ludique. Je n’ai pas du tout abordé le thème de l’autobiographie ou des récits contemplatifs, mais même si je m’aventure dans d’autres terrains, c’est toujours des romans qui restent des romans de distraction qu’on dévore parce qu’on veut en avoir la clé.

Vous mettez en scène non seulement des intrigues sophistiquées, sans temps mort, avec un suspense entretenu et des rebondissements inattendus, mais également des personnages avec une psychologie complexe : comment les imaginez-vous ?

Sur les personnages eux-mêmes, et c’est toujours un débat commun, j’ai assez rarement des personnages qui sont écrivains par exemple, ou milliardaires. J’ai plutôt tendance à créer des héros, des personnages relativement ordinaires, avec une vie ordinaire, dans lesquels les gens peuvent se reconnaître facilement et qui, par leur histoire, vont vivre des aventures extraordinaires : il y a cette idée de sublimer le réel. C’est comme ça que fonctionne mon imaginaire, c’est-à-dire toujours partir d’une situation que pratiquement tout le monde pourrait avoir vécue, plutôt quotidienne, dans laquelle on peut se transposer assez facilement, et de créer l’extraordinaire.

Dans Les Assassins de l’aube par exemple, il y a plusieurs touristes qui se font emporter, ce sont des touristes assez ordinaires, des randonneurs, une jeune qui vient passer un peu de bon temps en Guadeloupe : ce sont des gens qu’on pourrait croiser, qui pourraient être des amis. Je préfère ces personnages ordinaires, plus que de créer des personnages qui pourraient apparaître très loin des lecteurs, des super-héros ou des gens qui appartiendraient à une élite.

Vous aurez l’occasion d’en parler lors de la soirée d’ouverture du salon, le vendredi 16 mai aux côtés de Didier Cassegrain et Noë Monin : nombre de vos travaux ont été adaptés, en BD, pour la télévision… quelle part prenez-vous dans ces adaptations, comment les abordez-vous et les vivez-vous ?

J’ai la chance d’avoir beaucoup d’adaptations BD, une quinzaine. Je suis un grand fan depuis toujours, la BD m’a beaucoup inspiré et je pense que c’est vraiment un art majeur dans les années 70-80, qui sont les années où j’ai créé mon univers. C’est une grande chance de travailler avec Didier Cassegrain ou Noë Monin qui sont de très bons dessinateurs.

Pour ce qui est des adaptations, comme ce qu’a fait Didier Cassegrain avec notamment Nymphéas noirs : là, mon rôle est en retrait puisque j’ai un scénariste, Fred Duval et même si on travaille à quatre, l’idée est que ce n’est jamais moi qui ai le dernier mot, c’est toujours le scénariste et le dessinateur. Même s’ils me montrent les choses, me demandent mon avis parce que ça peut les rassurer, les valider, leur donner d’autres idées, je suis toujours là à titre consultatif et ça se passe toujours très bien. La règle d’or c’est que c’est eux qui adaptent, c’est leur œuvre, pas la mienne et c’est très important parce qu’ils doivent avoir leur propre interprétation de mon roman.

Une adaptation BD est toujours plus fidèle qu’une série parce que ça reste une œuvre assez littéraire, donc ils s’appuient beaucoup sur le livre mais néanmoins ils ont besoin de prendre certaines libertés, certaines coupes. Une des choses qui est très amusante, c’est par exemple de définir les personnages qui ne sont généralement pas tant décrits que ça physiquement : il faut donc faire une sorte de casting en BD pour savoir à quoi ils vont ressembler, comment ils vont être habillés, etc. Et là je leur laisse une part de liberté, même si je peux donner mon avis en disant « ah ben tiens, je l’aurais vu de telle et telle façon ».

Et puis avec Noë Monin c’est différent, parce que là j’ai écrit le scénario original de la bande dessinée Cinq Avril. C’est un pur travail de création, j’écris directement avec Fred Duval, à quatre mains : je ne suis pas en retrait, on partage nos idées, on développe. C’est un vrai plaisir d’écrire de la BD.

Au-delà de la Normandie, dont vous êtes originaire, et en tant que géographe, vous placez vos intrigues dans des lieux emblématiques : comment influencent-ils l’atmosphère de vos récits ?

Généralement, j’ai une histoire en tête et après j’essaye de trouver des lieux qui ont suffisamment de profondeur, d’ambiguïté, de mystère, pour qu’ils nourrissent mon roman. C’est un petit peu comme un personnage, il faut qu’il y ait une complexité. Il y a des lieux qui m’inspirent moins, de façon subjective, parce que je trouve qu’ils n’ont pas forcément une histoire trop complexe, et d’autres lieux qui me semblent beaucoup plus complexes : je fais une sorte de casting.

Si je prends la Guadeloupe, c’est suite à un séjour là-bas et à ce moment-là elle me semblait un territoire compliqué à comprendre. C’était l’époque du Covid et du confinement et on se demandait pourquoi, lorsque le reste de la France se vaccinait, en Guadeloupe par exemple les habitants ne se vaccinaient pas ou peu. Il y avait cette différence, quelque chose qu’il fallait comprendre : pourquoi les gens réagissaient différemment aux consignes des autorités, des institutions, etc. Après, évidemment, on puise dans l’histoire, on puise dans les rapports entre les gens, j’essaye de leur parler, de lire beaucoup de choses sur les territoires pour bien les comprendre et du coup il y a une profondeur, une épaisseur, quelque chose qui est marqué dans une île par exemple et qui m’intéresse.

Je prends un exemple typique, un des personnages, Amiel, est un flic homosexuel. Là-bas, le rapport à l’homosexualité est différent, il y a une partie de la population qui est plus homophobe sans doute que le reste de la France : c’est un des exemples qui fait qu’on se dit « voilà, si un de mes personnages est homosexuel ça va créer des tensions, ça va créer des rapports entre les gens qui vont être différents ». J’ai lu des travaux, des études sur l’homophobie en Guadeloupe pour être au plus près de la réalité, et je pense que ça donne un plus au roman, parce qu’il est ancré dans une forme de réalité tout en donnant une épaisseur au personnage.

Et justement, aura-t-on une chance de reconnaître Narbonne ou ses alentours dans un de vos futurs romans ?

Et bien pourquoi pas ! Je connais un petit peu Narbonne, mais pas tant que ça alors ça me donnera l’occasion évidemment de découvrir la ville. C’est arrivé assez souvent que, lorsque je connais un lieu et que j’en cherche pour mes romans, je me dis « ah tiens, ce serait le cadre idéal ». J’ai connu Narbonne il y a assez longtemps, donc je serai justement très content d’y revenir pour à la fois, prendre le temps de la redécouvrir et la ranger dans ma boîte à lieux que je connais et qui peuvent me servir, le cas échéant, si j’ai besoin d’en trouver pour une histoire !

Dernière mise à jour le 14/02/2025